Reumatico, “malato di petto”, metereopatico, sofferente vero o immaginario di tutti i possibili mali invernali, compresi i dolorosissimi geloni (che erano la dannazione anche del Leopardi, e di tutti i nostri antenati, che d’inverno vivevano al freddo anche dentro casa), il Belli era freddoloso per paura, più che per natura. E infatti morì, nella casa di via Monti della Farina, guarda caso, in pieno inverno, un 21 dicembre, con uno scaldino portatile in mano. Oggetto di coccio o di rame che si reggeva grazie ad un apposito manico, come nelle immagini 5 e 8.

Reumatico, “malato di petto”, metereopatico, sofferente vero o immaginario di tutti i possibili mali invernali, compresi i dolorosissimi geloni (che erano la dannazione anche del Leopardi, e di tutti i nostri antenati, che d’inverno vivevano al freddo anche dentro casa), il Belli era freddoloso per paura, più che per natura. E infatti morì, nella casa di via Monti della Farina, guarda caso, in pieno inverno, un 21 dicembre, con uno scaldino portatile in mano. Oggetto di coccio o di rame che si reggeva grazie ad un apposito manico, come nelle immagini 5 e 8.Ecco, se non fosse stato di umore così cupo, se tutta la sua vis comica non l’avesse messa solo nei sonetti, e neanche in tutti, Giuseppe G. Belli (a proposito, il suo primo nome era solo Giuseppe: Gioachino lo aggiunse dopo, ma era solo il 3.o o 4.o della sfilza dei nomi anagrafici, secondo l’uso d’un tempo) si sarebbe accorto di soffrire in realtà di una sola malattia: la “sindrome Jerome”. In Tre uomini in barca (per tacer del cane” lo scrittore inglese Jerome K. Jerome narra di quando, commesso il grave errore di leggere un libro di medicina dei sintomi, si rese conto con terrore di avere tutte le malattie possibili, tranne una: il “ginocchio della lavandaia”.

“Sono tremante di freddo per una improvvisa tramontana, sbucata dall'inferno [freddo e caldo: tipico ossimoro belliano, NdR] dopo la caduta di copiosissima neve…” scrive in una lettera. Molti suoi Sonetti rappresentano – anche in un solo verso o un aggettivo – il freddo, il gelo, il vento, la tempesta, la pungente e sibilante tramontana o “giannetta” (detta così dal sibilo di una lancia leggera o del frustino di canna d’India degli ufficiali del Seicento), la neve ed altri per lui nefasti e terribili eventi invernali, come un concentrato di sofferenza, quasi il massimo della condanna umana.

“Sono tremante di freddo per una improvvisa tramontana, sbucata dall'inferno [freddo e caldo: tipico ossimoro belliano, NdR] dopo la caduta di copiosissima neve…” scrive in una lettera. Molti suoi Sonetti rappresentano – anche in un solo verso o un aggettivo – il freddo, il gelo, il vento, la tempesta, la pungente e sibilante tramontana o “giannetta” (detta così dal sibilo di una lancia leggera o del frustino di canna d’India degli ufficiali del Seicento), la neve ed altri per lui nefasti e terribili eventi invernali, come un concentrato di sofferenza, quasi il massimo della condanna umana. L’INVERNO

Sì, ppe vvoantri è un’invernata bella

ma ppe mmé ’na gran porca de staggione.

Io so cche co sto freddo bbuggiarone

nun me pòzzo fermà lla tremarella.

Fischia scerta ggiannetta ch’er carbone

se strugge come fussi carbonella.

E annate a vvede un po’ cche bbagattella

de zazzera c’ha mmesso Tiritone.

Sempre hai la goccia ar naso, e ’r naso rosso:

se sbatte le bbrocchette che ttrabballi:

tramontane, per dia, ch’entreno all’osso:

stai ar foco, t’abbrusci e nnun te scalli:

se’ iggnudo avessi un guardarobba addosso...

E cchiameno l’inverno? bbuggiaralli!

Roma, 7 febbraio 1833

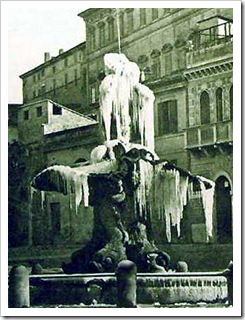

Versione. Per voi sarà pure una bella invernata, ma per me è una stagione pessima. Io che con questo freddo dannato non posso fermare i brividi. Fischia una certa tramontana, e il carbone frigge come carbonella. E andate a vedere che razza di parrucca ha messo il Tritone [della fontana del Bernini, in piazza Barberini]. Hai sempre la goccia al naso e il naso rosso: sbatti le gambe e traballi: tramontane, per dio, che entrano nelle ossa: stai vicino al focolare, ti scotti ma non ti riscaldi: ti senti nudo anche se hai un intero guardaroba addosso… E desiderano l’inverno? Ma vadano alla malora!

Versione. Per voi sarà pure una bella invernata, ma per me è una stagione pessima. Io che con questo freddo dannato non posso fermare i brividi. Fischia una certa tramontana, e il carbone frigge come carbonella. E andate a vedere che razza di parrucca ha messo il Tritone [della fontana del Bernini, in piazza Barberini]. Hai sempre la goccia al naso e il naso rosso: sbatti le gambe e traballi: tramontane, per dio, che entrano nelle ossa: stai vicino al focolare, ti scotti ma non ti riscaldi: ti senti nudo anche se hai un intero guardaroba addosso… E desiderano l’inverno? Ma vadano alla malora! Un’esagerazione ridicola, visto il carattere ipocondriaco del Belli? Certamente, ma c’erano anche ragioni obiettive. Meteorologia a parte, la vita privata e pubblica a Roma a quel tempo era, non solo d’inverno ma anche in autunno e primavera, molto più fredda di oggi, quando si vive dentro casa e fuori (automobile, metropolitana, autobus, uffici, negozi) in ambienti riscaldati e resi piacevoli da un perenne tepore.

Il popolano, all’opposto, viveva più spesso all’aria aperta, e talvolta all’aria aperta lavorava, per le necessità del suo lavoro o per sfruttare la luce del giorno. E negli spostamenti di lavoro, ovviamente, andava a piedi o su un carrettino trainato da un mulo, sotto la pioggia la neve e il vento di tramontana. Si salvavano quelli che lavoravano come domestici o cuochi nelle case patrizie, certamente molto meglio riscaldate dei tuguri dei poveri, ma nulla a che vedere con il caldo uniforme, d’estate e d’inverno delle case di oggi. Le abitazioni e le botteghe d’allora, tutte, nel pieno dell’inverno tendevano ad essere fredde e umide, non bastando un braciere, gli scaldini personali, e neanche un focolare, piccolo o grande che fosse, a riscaldare in modo efficace. Solo le osterie si salvavano: ma per il calore… umano.

E poi si sa qual è il difetto dei focolari: ti scotti mani e viso, e rischi pure le vene varicose alle gambe, però ti ritrovi sempre la schiena o la testa gelida! E a Roma, a differenza delle case di campagna e del Nord, erano rarissimi i focolari che davvero riscaldano, quelli da campagna: così grandi e profondi da poter contenere addirittura una panca per lato, per un totale di quattro persone! Perciò, il mezzo di riscaldamento più popolare ed efficiente per le case, sia per i ricchi sia per i poveri, erano i larghi scaldini da pavimento.

E poi si sa qual è il difetto dei focolari: ti scotti mani e viso, e rischi pure le vene varicose alle gambe, però ti ritrovi sempre la schiena o la testa gelida! E a Roma, a differenza delle case di campagna e del Nord, erano rarissimi i focolari che davvero riscaldano, quelli da campagna: così grandi e profondi da poter contenere addirittura una panca per lato, per un totale di quattro persone! Perciò, il mezzo di riscaldamento più popolare ed efficiente per le case, sia per i ricchi sia per i poveri, erano i larghi scaldini da pavimento. Per fortuna nel mercato dell’usato a piazza Navona o a Campo de’ Fiori o in Ghetto si trovavano relativamente a poco delle pesanti stufe di ghisa, utili anche per l’acqua calda e per una cucina elementare. Ma i poveri mancavano talvolta anche di legna adatta a produrre buon calore, perché si accontentavano di racimolare legni di scarto, mobili rotti e rami d’albero caduti. E avevano poco spazio. Perciò si dovevano trascinare per casa e talvolta, come gli anziani, perfino fuori casa con un piccolo scaldino portatile di terracotta o ottone da tenersi tra le mani. Aveva la forma di un secchiello panciuto, con un coperchio forato, era portatile e poteva contenere brace di carbonella che durava ore, La brace si ravvivava con un soffietto (Chiappini). Era il mezzo migliore per scaldarsi le mani. Le donne usavano tenerlo in grembo o posato a terra sotto le sottane: forse per questo era chiamato maliziosamente marito (Ravaro). Il Belli scrive in un sonetto: “… e già m’ha rotto / tre o quattro vorte er manico ar marito”.

Nel sonetto, Una ne fa e ccento ne penza, una madre rimprovera la figlia perché sta sempre col "marito" "tra le cosce", cioè con lo scaldino sotto la veste, fino al punto – non si sa se più stupida o pigra – da approfittare per farci arrostire nel frattempo... una salsiccia. Naturalmente il fatto è del tutto improbabile, ma permette alla maliziosa comicità del Belli un salace doppio senso sessuale. Se le donne di Roma stanno sempre col marito tra le cosce, non ci sta male una adeguata salsiccia (il riferimento al membro maschile è evidente).

Nel sonetto, Una ne fa e ccento ne penza, una madre rimprovera la figlia perché sta sempre col "marito" "tra le cosce", cioè con lo scaldino sotto la veste, fino al punto – non si sa se più stupida o pigra – da approfittare per farci arrostire nel frattempo... una salsiccia. Naturalmente il fatto è del tutto improbabile, ma permette alla maliziosa comicità del Belli un salace doppio senso sessuale. Se le donne di Roma stanno sempre col marito tra le cosce, non ci sta male una adeguata salsiccia (il riferimento al membro maschile è evidente).Chissà quante risa, quei monsignori, borghesi e patrizi dell'Accademia Tiberina, mentre l'autore leggeva, anzi recitava, questo sonetto con la sua ben nota maestria, avvalendosi di una compunta, esagerata, seriosità (riferita da Gogol), oggi diremmo “alla Buster Keaton”.

Comune a tutti, ricchi e poveri, era il braciere, un largo e stabile recipiente di metallo, con treppiedi o senza, posto al centro della stanza o sotto il tavolo, capace di conservare e diffondere il calore delle braci di carbonella. I poveri usavano un semplice catino di ferro leggero smaltato, di quelli per lavarsi, mentre i più abbienti lo avevano in ottone o rame, con maniglie e perfino decorazioni. Il braciere da pavimento era spesso fornito di un ampio bordo di legno sul quale si potevano poggiare i piedi (ecco perché a Pinocchio, burattino di legno ideato nell’Ottocento da Collodi, si bruciarono i piedi) e protetto al di sopra, talvolta, da una gabbia di giunchi.

Ma in mancanza di meglio, per farsi una specie di braciere economico, molti ricorrevano al tipico secchio di ferro da muratore che si ritrovavano in casa per mestiere o potevano avere gratis o acquistare a poco prezzo: la còfana, un “recipiente basso, a due manici e base quadrangolare, nel quale i muratori trasportano la malta” (Diz. Hoepli). E in effetti a contenere o trasportare braci (anche se non a diffonderne al meglio il calore) la còfena era adattissima perché munita di due lunghi manici fini che permettevano di non scottarsi le dita. E doveva essere una soluzione molto popolare, se ce l’ha tramandata quasi come un modo proverbiale il più grande scrittore, testimone e studioso di usi romaneschi (“Co ‘na cofena piena de carbonella”, Zanazzo).

Il braciere e lo scaldino, quindi, non certo il focolare, la stufa o la cucina a legna in muratura con caldaia incorporata, erano il tipico modesto riscaldamento della gente comune di città. Che, perciò, dentro casa soffriva il freddo più dei contadini.

Il braciere e lo scaldino, quindi, non certo il focolare, la stufa o la cucina a legna in muratura con caldaia incorporata, erano il tipico modesto riscaldamento della gente comune di città. Che, perciò, dentro casa soffriva il freddo più dei contadini.Altro che vita beata, “semplice, povera, ma sana”, prima della industrializzazione e dell’Unità d’Italia! Dobbiamo immaginare al contrario, anche nel modesto inverno di Roma, una durissima vita per tutti, non solo per i vecchi, ma anche per i bambini piccoli, che nella poverissima Roma papalina, in case insalubri addossate l’una all’altra in vicoli in cui non batte mai il sole, morivano letteralmente di freddo, malattie e fame, nell’indifferenza e nel fatalismo generale (La mojje disperata).

…st’anime innoscente

che spireno de freddo e dde bisoggno

Le stanze da letto, quasi sempre prive di focolare, erano le più gelide e umide: in caso di freddo erano anche di vari gradi sottozero. Entrare in un letto, poi, come sanno perfino oggi tutti coloro che hanno una casa in montagna o in campagna senza i termosifoni, era impresa eroica. Le lenzuola non erano solo ghiacciate, ma anche umide. E i nostri antenati, che pure avevano la scorza del contadino, furono costretti a inventare il geniale braciere da letto che si lasciava per molti minuti sotto le coltri. Un’intelaiatura di legno impediva al braciere di bruciare le lenzuola. A Roma e in tutto il Lazio, da ben prima dei tempi del Belli fino al 1960 e oltre, questo scalda-letto si chiamò popolarmente “prete”.

Perché si chiamava “prete”? Non è chiaro. Il nome sembra un’allusione diretta, specie nei villaggi laziali dove più capillare e invadente era la presenza e prepotenza pretesca, a chissà quanti aneddoti, diventati poi mito e infine allusione o scherzo ironico, alimentati evidentemente dall’abitudine di non poche donne locali di accettare preti e frati, viste le loro ben note insistenze, come scaldaletto naturale. Malignità anticlericali? Ma no. C’è il sonetto in cui perfino un vecchio sacerdote chiede alla donna che gli rammendava le pianete di sostituirsi al prete-scaldino che vede troneggiare nel letto (“Sò prete anch’io”). Ma la risposta della sposa all’80nne religioso in fregola è fulminante: io non faccio insieme “peccato e penitenza”. Risposta pronta e bellissima.

Perché si chiamava “prete”? Non è chiaro. Il nome sembra un’allusione diretta, specie nei villaggi laziali dove più capillare e invadente era la presenza e prepotenza pretesca, a chissà quanti aneddoti, diventati poi mito e infine allusione o scherzo ironico, alimentati evidentemente dall’abitudine di non poche donne locali di accettare preti e frati, viste le loro ben note insistenze, come scaldaletto naturale. Malignità anticlericali? Ma no. C’è il sonetto in cui perfino un vecchio sacerdote chiede alla donna che gli rammendava le pianete di sostituirsi al prete-scaldino che vede troneggiare nel letto (“Sò prete anch’io”). Ma la risposta della sposa all’80nne religioso in fregola è fulminante: io non faccio insieme “peccato e penitenza”. Risposta pronta e bellissima. Certo, di giorno si poteva far ricorso a vari tipi di scaldini portatili e semi-fissi (da tavolo), ma di notte – nota il Belli maliziosamente terminando a sorpresa il sonetto dedicato – il miglior scaldino a letto resta pur sempre quello atavico usato dal vecchio re David che, come dice la sacra Bibbia, riscaldava il freddo della vecchiaia portandosi a letto donne giovani, e magari più d’una. E così – è proprio il caso di dirlo (e il Belli non si lascia scappare l’occasione – re David con una fava (in romanesco anche organo sessuale maschile) prendeva due piccioni, cioè l’utile (il caldo) e il dilettevole (il sesso). Inutile dire che piccione in molti dialetti, non solo nel romanesco, è anche l’esterno, il triangolo pubico, del sesso femminile.

Un’indicazione, come dire, “termologica” che indirizziamo volentieri a lettrici e lettori “ecologici” al puro scopo dell’autoproduzione di calore nelle fredde notti d’inverno.

Qui, però, il freddoloso Belli, a sorpresa, critica un imprecisato conoscente un po’ snob che recita da delicato e si lamenta del freddo. Ma, se fate attenzione, la satira è rivolta più all’affettazione del soggetto che alla sua presunta sensibilità al gelo. Che d’inverno faccia freddo – ironizza – è normale, Milord! Questo snobismo il Belli lo rende con una esclamazione forse proverbiale al suo tempo, ma oggi intraducibile: “prugna”. Pronunciata, però, in modo deformato come il popolino romano d’allora immaginava che parlassero i signori, con la medesima translitterazione – per esempio – che c’è tra il popolare toscano cignale e l’italiano colto cinghiale. E’ come se un popolano romano pensasse che questa regola debba valere in tutti i casi in cui c’è una gn. “Questa interiezione – scrive in nota l’autore col suo abituale linguaggio affettato da ‘700 che contrappone al romanesco – si adopera allorché alcuno si pone in sullo squisito. Il vocabolo è così alterato sulla stessa alterazione volgare di bruggna (prugna) per imitare la ricercatezza o la pretensione del beffeggiato”.

Qui, però, il freddoloso Belli, a sorpresa, critica un imprecisato conoscente un po’ snob che recita da delicato e si lamenta del freddo. Ma, se fate attenzione, la satira è rivolta più all’affettazione del soggetto che alla sua presunta sensibilità al gelo. Che d’inverno faccia freddo – ironizza – è normale, Milord! Questo snobismo il Belli lo rende con una esclamazione forse proverbiale al suo tempo, ma oggi intraducibile: “prugna”. Pronunciata, però, in modo deformato come il popolino romano d’allora immaginava che parlassero i signori, con la medesima translitterazione – per esempio – che c’è tra il popolare toscano cignale e l’italiano colto cinghiale. E’ come se un popolano romano pensasse che questa regola debba valere in tutti i casi in cui c’è una gn. “Questa interiezione – scrive in nota l’autore col suo abituale linguaggio affettato da ‘700 che contrappone al romanesco – si adopera allorché alcuno si pone in sullo squisito. Il vocabolo è così alterato sulla stessa alterazione volgare di bruggna (prugna) per imitare la ricercatezza o la pretensione del beffeggiato”. LI SCARDINI

Brungia! E cco cquella pelle de somaro,

che sséguiti a ddormí ssi tte s’inchioda,

fai tanto er dilicato? Ih, un freddo raro!

nun ze trova ppiú un cane co la coda!

Ma ccazzo! Semo ar mese de ggennaro:

che spereressi? de sentí la bbroda?

L’inverno ha da fà ffreddo: e ttiell’a ccaro

ch’er freddo intosta l’omo e ll’arissoda.

E ss’hai ’r zangue de címiscia in der petto,

de ggiorno sce sò bbravi scardinoni

da potette arrostí ccome un porchetto;

e dde notte sce sò ll’antri foconi

c’addoprava er re Ddàvide in ner letto

pe ppijjà cco ’na fava du’ piccioni.

Roma, 21 febbraio 1833

Versione. Gli scaldini. Milord, con quella pelle d’asino che ti ritrovi, tanto che continui a dormire anche se ti inchiodano, ora fai tanto il delicato? Ih, un freddo raro, non si trova più per strada un cane con la coda! Ma, diamine, siamo nel mese di gennaio, forse speravi di trovare l’aria calda estiva? D’inverno deve far freddo: e tientelo caro, perché il freddo rafforza l’uomo e lo rassoda. Ma se hai sangue di cimice nel petto, di giorno ci sono ottimi grandi scaldini da poterti arrostire come un porchetto; e di notte c’è un altro genere di focolare, quello che usava il re David nel letto, prendendo così con una fava due piccioni [cioè l’utile e il dilettevole, il calore e il sesso].

Non fatichiamo, perciò, ad immaginare le donne di casa dell’epoca che si apprestano al cambio di stagione. In ritardo sul passaggio autunno-inverno dei nostri tempi, era d’uso a Roma, ogni 25 novembre (S. Caterina) togliere dai letti la copertina leggera per sostituirla con una o più coperte di lana. Poiché è escluso che allora facesse più caldo, è che gli abitanti di allora erano più abituati a convivere fatalisticamente col freddo. Anche nelle case borghesi e patrizie a fine novembre ci si apprestava per l’inverno con tutta una serie di cambi e di operazioni delegate alla servitù. Una ricorrenza quasi rituale, moltiplicata oralmente tra tutte le casalinghe e serve del vicinato, che faceva da scansione tra estate e inverno, tepore e gelo, godimento e patimento. E così la vita cambiava, e non certo in meglio. Qui, però, il Belli riporta stranamente, accanto a credenze popolari, anche usi da case ricche e nobili, perché probabilmente il suo “popolano narrante” in questo caso è una anziana domestica al servizio di una dimora di borghesi benestanti, monsignori o patrizi.

LI VENTISCINQUE NOVEMMRE

Oggiaotto ch’è Ssanta Catarina

se cacceno le store pe le scale,

se leva ar letto la cuperta fina,

e ss’accenne er focone in de le sale.

Er tempo che ffarà cquela matina

pe Nnatale ha da fàllo tal’e cquale.

Er busciardello cosa mette? bbrina?

La bbrina vederai puro a Nnatale.

E ccominceno ggià li piferari

a ccalà da montagna a le maremme

co cquelli farajôli tanti cari!

Che bbelle canzoncine! oggni pastore

le cantò spiccicate a Bbettalemme

ner giorno der presepio der Zignore.

18 novembre 1831

Versione. Il 25 novembre. Tra otto giorni è S. Caterina: si tolgono le stuoie dalle scale [per evitare che scarpe bagnate o fangose le sporchino, NdR], si toglie dal letto la coperta leggera, si accende il focolare nelle sale. Il tempo che fa quella mattina lo farà tale e quale a Natale. Il bugiardello [lunario, che evidentemente non indovinava spesso: nome simile al bugiardino, il foglietto illustrativo dei medicinali di oggi, NdR] che cosa dice, brina? E brina vedrai anche a Natale. E cominciano già i pifferai [zampognari abruzzesi] a calare dalla montagna o dalle Maremme, con quei ferrajoli [mantelli corti e rattoppati, nota il Belli] tanto cari! Che belle canzoncine! [“Niuno può vantarsi – nota l’autore ironicamente – di aver mai inteso ciò che essi cantano”] Ogni pastore le cantò tali e quali a Betlemme nel giorno del presepio del Signore.

Versione. Il 25 novembre. Tra otto giorni è S. Caterina: si tolgono le stuoie dalle scale [per evitare che scarpe bagnate o fangose le sporchino, NdR], si toglie dal letto la coperta leggera, si accende il focolare nelle sale. Il tempo che fa quella mattina lo farà tale e quale a Natale. Il bugiardello [lunario, che evidentemente non indovinava spesso: nome simile al bugiardino, il foglietto illustrativo dei medicinali di oggi, NdR] che cosa dice, brina? E brina vedrai anche a Natale. E cominciano già i pifferai [zampognari abruzzesi] a calare dalla montagna o dalle Maremme, con quei ferrajoli [mantelli corti e rattoppati, nota il Belli] tanto cari! Che belle canzoncine! [“Niuno può vantarsi – nota l’autore ironicamente – di aver mai inteso ciò che essi cantano”] Ogni pastore le cantò tali e quali a Betlemme nel giorno del presepio del Signore. Comunque, se avessimo vissuto nella Roma papalina dell’inizio dell’Ottocento, da novembre fino a tutto febbraio avremmo visto lo stesso Belli e tutti i suoi personaggi trascinarsi mani in “saccoccia” lungo i muri per le strade e piazze ventose e gelide, bene intabarrati a seconda del sesso in ferrajoli o mantelli più o meno rattoppati, lisi e sdruciti, o in grandi vesti lunghe di lana grezza, cappucci e grandi scialli, tentando di sopportare l’aria gelida insopportabile.

Belli e, a sua immagine, tutti i popolani descritti nei Sonetti odiano perciò il freddo, specialmente quand’è pungente e penetrante (“un freddo da cannisse [candirsi, cioè cuocersi: solito ossimoro belliano, NdR] li cojoni”). Basta dire che quando il poeta, in cerca di “aria buona” per curare i suoi molti malanni veri e immaginari, si prende una vacanza nel borgo antico di Veroli, vicino ai freschi monti Ernici, con tutto che si era nella “bella stagione”, trova la temperatura troppo fredda – come scrive nelle sue lettere – e non esce di casa per l’intera vacanza. E del resto quando è a letto malato – come leggiamo nel suo ultimo sonetto E a cche sserveno poi tante parole? (1849) – mal sopporta con pazienza o rabbia il gelo. Si rimetterà in piedi – così spera – nella bella stagione, quando il sole sarà caldo:

Belli e, a sua immagine, tutti i popolani descritti nei Sonetti odiano perciò il freddo, specialmente quand’è pungente e penetrante (“un freddo da cannisse [candirsi, cioè cuocersi: solito ossimoro belliano, NdR] li cojoni”). Basta dire che quando il poeta, in cerca di “aria buona” per curare i suoi molti malanni veri e immaginari, si prende una vacanza nel borgo antico di Veroli, vicino ai freschi monti Ernici, con tutto che si era nella “bella stagione”, trova la temperatura troppo fredda – come scrive nelle sue lettere – e non esce di casa per l’intera vacanza. E del resto quando è a letto malato – come leggiamo nel suo ultimo sonetto E a cche sserveno poi tante parole? (1849) – mal sopporta con pazienza o rabbia il gelo. Si rimetterà in piedi – così spera – nella bella stagione, quando il sole sarà caldo: Pascenza o rrabbia sin ch’er freddo dura:

staremo in cianche quanno scotta er zole.

Tanto il freddo e l’inverno erano temuti nella Roma del primo Ottocento, e con qualche ragione, che siamo sicuri che, potendo scegliere tra il fresco del Paradiso e il caldo delle fiamme dell’Inferno, il Nostro e tutti i romani d’allora avrebbero scelto senza esitazioni il secondo!

Ma sul caldo e il freddo conviene citare anche il curioso sonetto con gli strafalcioni della “scienza del popolano”, verosimilmente un padre che “insegna” alla figlia, con alcuni strepitosi nonsense.

ER CALL'E 'R FREDDO

Er callo che dd’istate ciariscalla

Dio fa cche dda la terra se sollevi

e ar tornà dde l’inverno l’ariscevi

la terra, c’ha la forma d’una palla.

Ecco spiegato perché vvedi, Lalla,

che ll’acqua ch’essce da Funtan-de-Trevi

e oggn’acqua che cce lavi e cche cce bbevi,

d’istate è ffredda, eppoi d’inverno è ccalla.

Tu discorri co mmé, fijja, discorri;

e ssappi c’ar bicchiere inummidito

j’intraviè ccom’a tté cquanno che ccorri.

Appena l’acqua fresca te l’ha empito

ar bicchiere je s’opreno li porri,

e ssuda: seggno che nnun è ppulito.

Roma, 3 febbraio 1833

Versione. Il caldo e il freddo. Il caldo che d’estate ci riscalda, Dio fa che dalla terra si sollevi, cosicché la terra, che è a forma di palla, lo riceve poi al tornar dell’inverno. Ecco spiegato perché, Lalla [diminutivo romanesco di Adelaide], l’acqua di Fontan di Trevi e ogni acqua che bevi o usi per lavare, d’estate è fredda mentre d’inverno è calda. Tu parli con me, figlia, e sappi che al bicchiere inumidito accade quello che accade a te quando corri. Appena lo hai riempito di acqua fresca al bicchiere si aprono i pori e suda: segno che non è pulito.

Ma un simile tormento di gelo avrà mai fine? Eh, bisognerà aspettare marzo, nientedimeno. Ma già a febbraio, nel colmo del freddo, sapremo se l’inverno è breve o prolungato. Sì, perché per fortuna anche per questo servizio c’è una apposita data “religiosa”, il 2 febbraio, rubata come sempre dai cristiani ad antichi riti pagani etrusco-romani: la Candelòra. Dice il proverbio romanesco con una tautologia che deve essere piaciuta a generazioni di popolani: “Candelòra: de l’inverno semo fòra. Ma si ppiove o tira vento de l’inverno semo drento”. Basta questo per far sperare i freddolosi patologici e i pigri cronici, come l’anziano servitore che è l’io narrante del prossimo sonetto. Che sembra proprio il Belli spiccicato.

Ma un simile tormento di gelo avrà mai fine? Eh, bisognerà aspettare marzo, nientedimeno. Ma già a febbraio, nel colmo del freddo, sapremo se l’inverno è breve o prolungato. Sì, perché per fortuna anche per questo servizio c’è una apposita data “religiosa”, il 2 febbraio, rubata come sempre dai cristiani ad antichi riti pagani etrusco-romani: la Candelòra. Dice il proverbio romanesco con una tautologia che deve essere piaciuta a generazioni di popolani: “Candelòra: de l’inverno semo fòra. Ma si ppiove o tira vento de l’inverno semo drento”. Basta questo per far sperare i freddolosi patologici e i pigri cronici, come l’anziano servitore che è l’io narrante del prossimo sonetto. Che sembra proprio il Belli spiccicato. ER TEMPO BBONO

Dimani, s’er Ziggnore sce dà vvita,

vederemo spuntà la Cannelora.

Sora neve, sta bbuggera è ffinita,

c’oramai de l’inverno semo fora.

Armanco sce potemo arzà a bbon’ora,

pe annà a bbeve cuer goccio d’acquavita.

E ppoi viè Mmarzo, e se pò stà de fora

a ffà ddu’ passatelle e una partita.

St’anno che mme s’è rrotto er farajolo,

m’è vvienuta ’na frega de ggeloni

e pe ttre mmesi un catarruccio solo.

Ecco l’affetti de serví ppadroni

che ccommatteno er cescio cor fasciolo,

sibbè, a sentilli, sò ricchepulloni.

28 settembre 1831

Versione. La Candelora. Domani, se il Signore ci darà vita, vedremo spuntar la Candelora. Signora neve, questa dannazione è finità, perché ormai dall’inverno siamo fuori. Almeno ci potremo alzare tardi per andare a bere quel goccio di acquavite. E poi viene marzo, e si può stare fuori a fare due passatelle [gara o giri di bicchieri di vino in una combriccola di amici all’osteria, NdR] e una partita [a carte]. Quest’anno che mi si è rotto il ferrajolo mi sono venuti molti geloni e per tre mesi un solo catarruccio. Ecco le conseguenze di servire padroni che combattono il cece col fagiolo [cioè non ricchi, NdR], sebbene, a sentirli parlare, sono ricchi Epuloni.

Versione. La Candelora. Domani, se il Signore ci darà vita, vedremo spuntar la Candelora. Signora neve, questa dannazione è finità, perché ormai dall’inverno siamo fuori. Almeno ci potremo alzare tardi per andare a bere quel goccio di acquavite. E poi viene marzo, e si può stare fuori a fare due passatelle [gara o giri di bicchieri di vino in una combriccola di amici all’osteria, NdR] e una partita [a carte]. Quest’anno che mi si è rotto il ferrajolo mi sono venuti molti geloni e per tre mesi un solo catarruccio. Ecco le conseguenze di servire padroni che combattono il cece col fagiolo [cioè non ricchi, NdR], sebbene, a sentirli parlare, sono ricchi Epuloni.IMMAGINI. 1. Grande freddo romano col Colosseo imbiancato di neve. E’ del febbraio 2012, ma potrebbe rappresentare idealmente anche un inverno dei tempi del Belli. 2. Foro Romano sotto la neve (febbraio 2012). 3. La statua della fontana del Tritone con ben altro che la sola “zazzera” di ghiaccio descritta dal Belli nel sonetto. 1865 circa. 4. Braciere povero in ferro smaltato con pedana in legno. 5. Popolana col “marito”, cioè lo scaldino personale da tenersi tra le mani in grembo o posato per terra sotto le sottane. In genere questi scaldini portatili erano di pesante ma economica terracotta, adatta a trattenere a lungo il calore, o di più costoso rame, l’ideale per diffondere subito il calore delle braci. Con uno di questi attrezzi in mano morì il Belli 6. Braciere di ottone con tre piedi. 7. Braciere poverissimo ricavato dalla tipica secchia di ferro con larghi manici dei muratori (còfena, in italiano còfana). 8. Scaldino di ottone decorato e con manico di legno. 9. Scalda-letto protetto di legno con un braciere chiuso sul pianale in basso, noto in tutto il Lazio come “prete” (v. testo). 10. Scaldino piccolo chiuso da letto in rame o ottone. Veniva passato sulle lenzuola gelide e umide come un ferro da stiro. Ma certo, il “prete” era un altra cosa! E meglio ancora il “focone” di re David (v. testo)! 11. Giovane madre contadina col proprio lattante seduta dentro il focolare. 12. Stufa di ghisa a legna.

AGGIORNATO IL 20 GENNAIO 2016

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(anonimo+prob.1820).jpg)